春节将至,无数在外务工的儿女即将踏上返乡之旅,开始一场关于团圆和爱的告白。身在高墙内的安顺监狱一监区罪犯周某,看着窗外挂起的红灯笼,眼神里满是思念和悔意。如果无法回家团圆,那能为家里做些什么呢?

劳动间隙,周某找到民警,“警官,快过年了,我想寄点钱回家给孩子和父母买点东西,你们可以帮帮我吗?”周某想请警官帮忙把自己攒下的劳动报酬带回家,让女儿买点学习用品、父母买点年货过个好年。

经监狱批准,一监区民警带着这份“心意”驱车两百多公里来到周某家,将周某给家人带来的劳动报酬如数交到周父手上,并介绍了周某的改造情况。紧紧拿着儿子带来的“礼物”,周父眼角湿润了,沉默半晌,感慨的说:“警官,快十年了,他终于懂事了,谢谢你们”。

服刑改造的十年,周某经历了什么?他是怎样实现转变的?

2010年,周某被关押到安顺监狱服刑改造。刚入监的周某显得手足无措,充满了惊恐和疑惑,整天低着头,不与人交流,常常一个人站在走廊的角落发呆。民警找周某谈话,周某除了摇头就是点头,拒绝主动交流。一天,巡查的民警发现周某口袋里藏了一卷劳作时使用的铜丝,结合平日的消极表现,民警立即警觉起来,假装未发现铜丝,并对周某在监内的所有行动进行布控。果不其然,吃饭间隙,周某偷偷躲到一个角落准备自杀,刚掏出铜丝就被赶来的民警制止,自杀未果,周某失声痛哭“你们让我死吧,我真的活不下去了……”

十几次谈话的失败,并没有让安顺监狱的民警知难而退。民警反复翻阅周某档案,多次来到周某家了解情况,寻找突破口。听到民警去家里走访了几次,周某第一次在谈话中抬起头:“警官,不知道我的女儿,现在怎么样了”。努力没有白费,这块沉默很久的“石头”终于开始动摇了!原来,犯罪后的周某自责不已,认为无颜面对年迈的父母和尚未懂事的女儿,同时又非常担心女儿无人照料,一直沉浸在无限的内疚和懊悔中,没有勇气面对这段黑暗的经历,没有信心憧憬未来。

亲情,是攻破周某心理防线的突破口。确认这一方案后,一监区民警再次来到周某家,试图让周某的父母和女儿到监狱开展亲情帮教。然而,周某父母无法原谅儿子所犯下的错,“让他在监狱里自生自灭吧”。

犯罪,让这个本不富裕的家庭雪上加霜。周某父母都是本分的农民,这件事情让他们脸上蒙了羞,再加上邻居们的指指点点,他们不知道如何面对,只能选择逃避。

再遇困难,安顺监狱民警依然迎难而上。两百多公里的路程,民警们硬着头皮跑了一次又一次,哪个路口要转弯,哪段路不好走,哪段路不好会车……他们都了熟于心。终于,记不清第几次来到这个家,周某父母点头了,他们答应带着孙女到监狱来看看周某,鼓励他积极改造。

在亲情帮教现场,周某拉着女儿的手,一遍一遍的问父母家里的情况,最后,周某这样说道:“我现在想通了,要做一个对家庭和社会有用的人,死并不可怕,但是我要死得其所,要珍惜国家法律给我改过自新的机会,我要把我的下半辈子奉献给家庭和社会,这才是真正的赎罪”。

逐渐地,周某出现了很大的变化,开始积极改造,乐观面对未来。为了继续引导周某走向正途,警官安排周某参加“阳明心学”兴趣班,鼓励周某学习传统文化,修身养性。

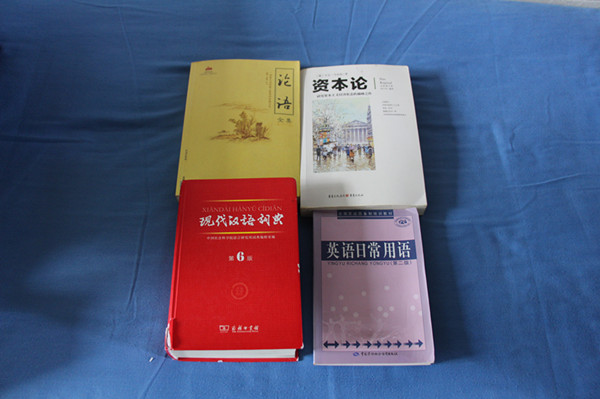

每次上课,周某都坐第一排,记笔记、完成警官布置的作业,警官也会认真的批注,鼓励周某积极改造。在民警的引导下,周某读哲学,看《论语》……对犯罪经历的逃避,对家人的愧疚,对未来的憧憬,似乎都在书中找到了答案。

回想过去,周某懊悔不已,对家人万分愧疚。虽然在监狱里,但他还是想为家人做点什么。于是,他一方面认真学习,努力改造,另一方面把自己通过辛勤劳动换取的劳动报酬攒了起来。春节前夕,他请求警官将这笔为数不多但却意义重大的“心意”,带给了自己的家人。这份礼物对于周某来说,包含了很多,有忏悔,有愧疚,有爱,还有向家人表达的决心!