又见炊烟

又一次看见那缕因为生火而腾起的蓝色烟雾从古旧没落的里巷里飘起来。我知道,再紧走几步,转角必定能看见那个烧这笼柴火的老者。

每天去赶监狱的交通车上班都要经过这条破败的老街。每个城市都有一片老城,在小城也不例外。

这或许就是网络上被人们戏称为“城中村”的那个地方吧!

城市在不断的变迁。

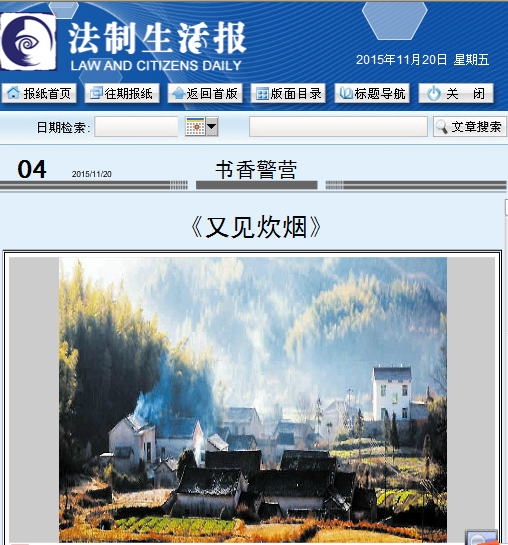

之前临河的一片早已拆迁修成了滨河的街道,老街的周围也已经大厦林立、车水马龙。而老街似乎还慵懒迟缓地依旧保留着近乎原始的意蕴。

放眼一看,许多五、六十年代甚或更久远的屋子,一幢接着一幢,鳞次栉比,砖墙青瓦、木石结构,屋檐低低地斜着,几栋看似早已危旧不堪的茅草屋夹杂其间。中间大多带着一个小小的拦着木栏杆露台的砖木二层小楼,几串辣椒或者包谷挂在那里,落满了灰尘。留心察看,一些相对保存得较好的老屋,檐下还横着雕工精美却有些朽旧的木刻。有的小院还围着颓塌了泥巴筑砌的围墙,那些缺损坍塌泥墙的缝隙里,间或还残存着几株历经枯荣貌似古老的厥类植物。透过塌掉的围墙望进去,几簇开谢的鸡冠花耷拉着枯萎的枝干,墙角的小花园里一丛黄色的菊花在老槐树下开得正鲜艳,任冷冷的风也吹不乱她的妩媚。路边沟坎上,狗尾巴草随风摇曳着,似乎也举着开得新鲜饱满的生命嗤笑早来的寒流。

这里应该算是如今城市化的孑遗了。

那些幢幢相连形神斑驳的老屋,好像正是余生之后的伴侣相互找着依靠,害怕只要一分开就会散架似的。一条幽深陈旧铺着不规则但已经磨得玉滑铮亮小石板的里巷,就像这条老街得以留存至今的血脉,每一条更窄的里弄都是维持它一直活着的毛细血管。但是,似乎那些墙颓瓦散长满青苔杂草的小院,都与周边已经建好或是还摆动着高高塔吊在建的高楼大厦有些相去甚远。如同一个身着老式蓝色对襟衫,包着头帕在市中心天桥上时尚的人流里艰难前行的老人。

老街,在熙熙攘攘的都市中几乎像还没有醒来。

只是,这个生火的老者不但能奇迹般地准时出现在巷口,而且,几乎每天还能准时在我上班路过的时候,让我能看见那缕青蓝色的烟雾。

我一直不知道他为什么要坚持每天早上那么早都来烧这笼柴火。

烟雾的呛咳、浪费了柴禾不说,天天都得重新燃火也很不方便。想想都已经是电器化时代了,繁华的城市更是如此的时髦而超前,煤气灶、电磁炉不比这柴火更方便更省心的吗?何况现在电价也不算贵,不也比每天烧那么多的柴禾便宜?

或许仅仅只是一个习惯吧!或许仅仅只是因为经济的拮据?我不敢问,我也只是慢慢习惯于每天上班的路上看见这个老者忙碌的身影和他生出的那缕温暖的烟火。

接下来的几天,天气忽然转冷了。忙碌的街口那棵倒了半边的老槐树的枝条上也结了冰挂,晨间的街灯一照,在灰白的天空里亮晶晶的闪着寒光。

老者好像有好几天都没有烧火了。

早晨在巷口买糯米饭的时候,问卖饭的大嫂,才知道那个老者每天烧的火是为了让老伴回头来这里卖烤洋芋和烧包谷的。他们唯一的儿子因为触犯法律还在狱内服刑,没有人照料,他们就靠这个维生。每天都是老太太守着这个小摊。为了节省蜂窝煤,老头每天都要先起早把火惹燃烧旺,然后,再让多睡了一会儿的老太太来守卖。这几天,天冷了,老太太被冻生病,老头在家照顾她,这摊就没有出了。也不知老太太病得严不严重?每天我下班的时候他们都收摊了,难怪我没看见过有这么个小摊。但愿他们没事!

过了周末,星期一的时候天气转晴了。

一大早,太阳就越过东边高楼旁落光了叶子的银杏树巨大的树冠,照得人身上暖暖的。就算早早就得去上班心情也不错。刚转过老街的街口,那缕熟悉的青蓝色的烟雾在不远的巷口又袅袅的升了起来。在阳光里,悠悠而缓慢地升腾飘散。那一刻,心里不由得涌上了一股暖流。老者正有条不紊地劈柴、添火,一丝笑意似乎也在他的脸上微微的漾开。

据说,不久这片老社区就要拆迁了,两老的儿子也因为改造表现好,减了刑过两个月就出来了。远处一栋栋漂亮的安居楼正拔地而起。

走过巷口,我想,今天一定争取早点下班,来买几个烤洋芋和烧包谷。因为电磁炉、煤气灶没法烧,那么好味道的东西,我也好久都没有吃到了。

(文/李海君 原发2015.11.20《法制生活报》)