最近,都匀监狱组宣科收到了

一篇“大”作

之所以说是“大”作

那是因为这篇论文一共有66页

三万三千多字

据了解

这篇论文作者系都匀监狱

特警队民警徐康哲

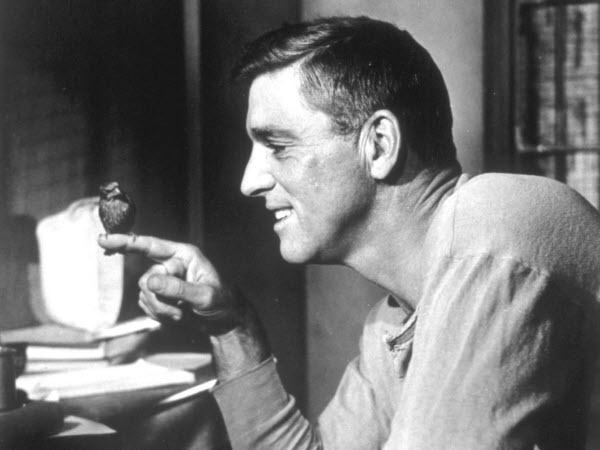

他写这篇论文灵感来源于一部电影

《阿尔卡特兹的养鸟人》

和自己从事监狱工作的一些感悟

论文中,民警徐康哲结合当前教育改造工作实际和相关著作,详细分析了教育改造工作中的“警囚关系”“亲囚关系”和“人格魅力与影响力”“警囚关于的处理”以及“亲情感召的力量”“社会力量的参与”等电影启示。

论文的第一部分对电影进行了简介,讲述了桀骜不驯的青年斯特劳德因杀人被判处终身监禁。斯特劳德觉得终身监禁还不如一死。某一天他在放风时偶然发现一只嗷嗷待哺的小麻雀,便把他带到自己的监牢对它护理,看着小鸟的伤势一天天好转,斯特劳德便把它视为同伴,小鸟完全康复后又将它放飞,但不久小鸟又飞了回来。后来,随着鸟儿的死亡,斯特劳德开始不光单纯的养鸟了,他开始阅读和研究起鸟类疾病学。经过长期的观察和摸索,斯特劳德竟成了一名国际知名的深谙鸟类习性的鸟类学专家,并在牢狱中搞实验著书立说。

随后,论文对电影中的人物进行点评和分析,并逐步呈现了电影给监狱工作带来的启示。下面,我们就来分享一段作者的感悟吧。

监狱警察在矫正系统中的引领作用

人格的魅力与影响力

斯特劳德因为养鸟而也逐渐改变了他年轻时候的固执,他对小鸟的爱心投入让他变得细腻而又富有感情。虽然他要把牢底坐穿,但他却心如止水,异常沉着冷静。只顾照顾着他的“小鸟家庭”。作为监狱警察的布尔话并不多,但却一直默默的在帮助斯特劳德,可从未收到一句谢谢。某天,一个苹果箱引发了布尔十二年来积压在心里对斯特劳德的坦诚呵斥,正是这样的呵斥,惊醒了斯特劳德理性的一面,也促使斯特劳德说出了十二年来未曾说过的一声对不起。这就是质的改变,犹如金丝雀破壳般的重生;这就是心灵的指引,犹如迷航的船只看到了引航的灯塔;这就是人性的感化,犹如狂风暴雨后的宁静;这就是监狱警察,这就是贝尔的人格魅力所在,这就是改造人类灵魂的工程师。

监狱警察与罪犯之间的关系可谓是惟妙惟肖。既是对立的,又是形影不离的;既要执行着惩罚,又要相互信任和尊重;既要建立良好警囚关系,又要暗地里斗智斗勇;既要对罪犯高度的戒备,却又要像师长一样指引这他们踱步前行等等,因此诸多“矛盾”的存在,也考验着每个监狱人民警察对这个“度”的把握拿捏程度。掌握好这个度的话,在监监狱警察察的工作中相对会更加的应对自如。如果把握不好,那么等待你的或许就是罪犯对你尊重度、信任度、服从度的降低,直至威信度被完全磨灭,这是一件非常可怕的事,一旦失控发展到这样的地步,相信作为一名基层监狱人民警察的职业生涯也即将步入尽头,就算强行的坚持,那未来也将会是痛苦的职业生涯。

要使他们改过迁善、重新做人、脱胎换骨,监狱民警就需要以自身的人格魅力去感染他们、用自身的良知去以善扬善。如果说监狱是国家法律的最后关口,那么监狱干警就是这道关口中的守门人,一旦干警缺失人性良知和职业操守,那么这道关口必定失守,使得所有公检法程序的正义归零。

监狱干警只要坚守道德底线、牢固职业良知,那么就足以抗拒一切对人民警察队伍的侵蚀和瓦解,足以将任何诱惑和腐化拒之门外,同时监狱干警还要时时刻刻在每一个执法行为、每一次管理教育当中让罪犯感受到人民警察的公平、正义、实在、鲜明的职业操守。

真正的人格魅力不是表现,而是内敛;真正的良知不是一时,而是一生;真正的职业操守不是口号,而是行动。一名人格健康优秀的监狱干警,对囚犯的影响是巨大的,这样的干警不用开口也可以随时随地的在对罪犯进行潜移默化的教育,人都有一个共性,那就是模仿。和什么样的人在一起都会不断的去模仿,这也是人类进步的重要因素,模仿是人类的天性。囚犯在监狱当中对干警的观察程度绝不会亚于监狱警察对囚犯的观察程度,必定警囚比例在那放着,囚犯可以每天闲着不停揣摩干警,而干警的工作却不尽于此,所以,当一名监狱干警拥有强大的人格魅力时,当囚犯无时无刻的与他相处时,他们就会被这强大的人格魅力所感染,为之动容,最终影响终生。

引用张晶校长的一句话:“对于囚犯良知的唤醒,唯有良知;对于囚犯人性的复苏,唯有人性;对于囚犯真善的培育,唯有真善。”

未完待续……