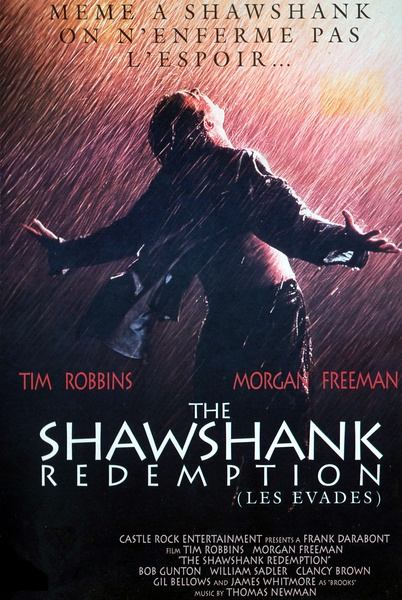

《肖申克的救赎》电影海报

新入职监狱人民警察工作三月有余,在这短暂的时光里,监狱格局、体制运行和管理制度不断地冲击着我的视野,正因为这一特殊职业原因,使我再一次重温了好莱坞经典大片《肖申克的救赎》——一个发生在1947年美国鲨堡监狱里的故事。与以往不同的是,现在作为一名监狱人民警察,使我带着全新的角度去欣赏该影片,感悟更加真切。

《肖申克的救赎》电影剧照

感悟一:让人意想不到的是主人公安迪成功越狱靠的是一把雕刻用的小锤子,而主人公最开始的立意是想用小锤子雕刻一副象棋打发时间,最后却成了有利的作案工具,这说明当时的监狱缺乏娱乐设施以及工具的管理不当。而我们现在的监狱不仅有象棋、围棋、军旗等益智类棋牌,还在节假日开展文娱活动帮助服刑人员陶冶情操,减缓改造压力。任何生产工具的使用也都建立完善的管理台账,从发放到收回及废品的处理都置于管理民警严格的监督之下。

智能值勤台 有效管控工具

感悟二:主人公安迪所住的是单人监室,长达十九年没有更换,也没有其他罪犯的监督,为后来成功越狱带来了极大隐患。而我所在的监狱罪犯之间都是同吃同住,相互监督约束,并在监狱每季度一次、监区每月两次及分监区每月四次的例行检查中生活,监控摄像头全方位悬挂,罪犯的一举一动均置于民警的掌控之中。

通透明亮的监舍

感悟三:罪犯老布获得假释后,因习惯不了监狱之外的生活而选择了自杀,这是心灵受到束缚而躯体回到生活中却习惯不了“自由”,精神与希望破灭的悲惨局面。正如影片里最广为流传的瑞德说的那句经典台词:“这些围墙很有意思,最初,你讨厌它们,然后,你适应了它们,等过了足够长的时间,你开始离不开它们,那就是‘被体制化’了。被体制化说明以前的监狱不注重精神层面的改造,关押仅仅停留在暂保社会安全稳定的层面,没有从服刑人员内心出发,帮助他们重塑新生,更没有授之与时俱进的社会技能,最终导致老布的死亡。现在的监狱按照“惩罚与改造相结合,教育与劳动相结合”的原则,以人为本,注重服刑人员亲情帮教、心理矫治和社会就业等管理手段,全方位调节他们的身心,促进社会适应能力,有效避免了类似于老布悲剧的发生。

心理团辅活动

感悟四:影片中还有一处镜头令人动容,主人公把自己反锁在播音室,翘着二郎腿让歌剧回响在监狱的上空,不顾监狱长在外如何咆哮,独自陶醉在音乐中享受着这份“自由”。因此他被关了禁闭,出来时,朋友问他值不值得,他说:“有肖邦陪伴,一点也不寂寞。”大家以为是监狱破例让他带进了留声机,而他却直指自己的胸口道:“他在我这里,我们都拥有好的东西,而好的东西永远都不会流逝。”主人公不顾被关禁闭的风险,敢冒监狱之大不韪,在音乐声中活出了自己,是当时监狱环境枯燥乏味难熬的又一体现。而在现代化的文明监狱,音乐播放成了惯例,无数个音符飘荡在监狱上空,任由服刑人员们自由选择和遐思,给压抑的改造营造了轻松的氛围。值得一提的是,即便是相对独立的高危管理分监区也同样注重以文‘化’人、以乐感人的教化举措,使接受处罚和强制性管理的服刑人员在压抑中得到锤炼,在感悟中得到升华。

监狱文艺队

感悟五:一个现代化文明监狱,不仅要有功能完善的硬件设施,而且还要有科学可行的“软件”手段,服刑阶段全面准确评估显得尤为重要。男二号瑞德在最终获得假释后说:“经过三十八年一次次的听证会和一次次驳回,我的假释申请终于获准了。我猜他们放我出来的主要原因是我已经五十八岁了,如此高龄,不太可能再为非作歹了。”三十多年假释听证骇人听闻,是当时监狱的制度问题,还是其他已无从考究,但通过现代化文明监狱我们可以看出,服刑人员要想呈报假释,必须满足改造表现好、实际服刑过五分之三、获得有效改造成绩、社会调查合格、缴纳罚金等条件,否则不予呈报。然而一旦假释条件具备,重获新生也很有可能。

影片的最后让我陷于沉思,假如主人公安迪出现在了现代化文明监狱,他有没有办法越狱,会不会想要去越狱,是否监狱就真的安全稳定了呢?我想不尽然,再坚固的围墙,再智能化的技防,再可靠的人防,如果没有好的管理举措,没有矢志不渝的执行力,监狱安全就像空中楼阁。因此,我们不能安于现状,士不可以不弘毅,监狱工作任重而道远。