沈某原本在镇上开着一间小饭馆,生活虽然辛苦,却也安稳。可沈某不甘平淡,听人说 “搞小额贷款来钱快”,心里的火苗就烧了起来,不顾父亲的劝告,执意加入了涉黑的小额贷款公司。

满脑子都是 “挣大钱让家人过好日子”的沈某,为了这条“捷径”越错越深,走向了万丈深渊。最终,沈某因诈骗、敲诈勒索、抢劫、非法拘禁,被判处有期徒刑17年。

17年刑期,像一块巨石压得他喘不过气;入狱前20多万元的投资债务,成了家庭的重担;妻子抱着孩子哭着签下离婚协议,说 “我等不起,也看不到希望”。

审判庭上,沈某看见父亲的背更驼了,一夜间白发丛生,眼神里的失望像冰一样冷。从此,沈某再也没有抬起头来……

入狱后,沈某只是埋头写了一封又一封道歉信, “爸爸我错了” “对不起” “我会改”成了他信件里的“招牌水印”、亲情电话中的“口头禅”,但回应他的永远只有一句冰冷的“我对你已经失望透顶”。

“我这辈子完了……”父亲的放弃成了压垮他的最后一根稻草,沈某彻底陷入绝望,轻生的念头,像藤蔓一样缠上了他的心头。

他的绝望,没能逃过民警的眼睛。看着深陷自责的沈某,民警意识到,单纯的口头教育和心理疏导,对于家庭纽带几乎断裂的沈某来说,可能收效甚微。

经过合议,分监区决定另辟蹊径,从践行“枫桥经验”中寻找灵感。

“光说‘我错了’没用,得让他看见实实在在的改变,你愿意试试吗?”民警尝试着疏导他。沈某的头微微抬起,眼中闪着光。“如果有办法,我愿意!”

在民警的鼓励下,沈某逐渐振作起来,积极参与了监狱组织开展的“辛勤汗水浇灌新生,劳动报酬悔罪赎罪”主题活动,将内心的愧疚和重获新生的渴望转化为劳动改造的动力。

“你好好改造,用劳动报酬给孩子买个书包,给你爹添双鞋——这些小事,比千句万句道歉都管用。”沈某郑重地点了点头。

储物箱里的小本子上,他一笔一画记着每月攒下的钱,每多一个数字,他心里的希望就多一分。经过近1年时间的省吃俭用和辛勤付出,沈某终于攒下了2000元,民警将这一笔凝结着汗水与悔悟的“新生基金”寄回了沈某家中,并附言希望用于贴补家用,给两个孩子买新书包。

这个举动,如同投入平静湖面的一颗石子,在他远方的家中激起了意想不到的涟漪。

当汇款单送到沈父手上时,老人愣了许久。他反复摩挲着汇款单上的名字,眼眶不知不觉红了——那个曾经不顾家的儿子,在监狱里竟真的变了。这份来自高墙内的“心意”,金额虽不多,却饱含了沉甸甸的悔悟与担当。

不久后,沈父披上儿子用劳动报酬购买并亲手缝制的冬衣,特意赶到监狱参加帮教会。见面时,沈父红着眼眶,用一个迟来的拥抱,化解了父子间所有的隔阂。

“真想不到,服刑的儿子在警官们的教导下,会给家里寄钱……这让我重新认识了他,实实在在看到了他改好的决心。有这么多仁德的干警如父母般、兄长般的帮助、教育、和鼓励,儿子一定会改好!”

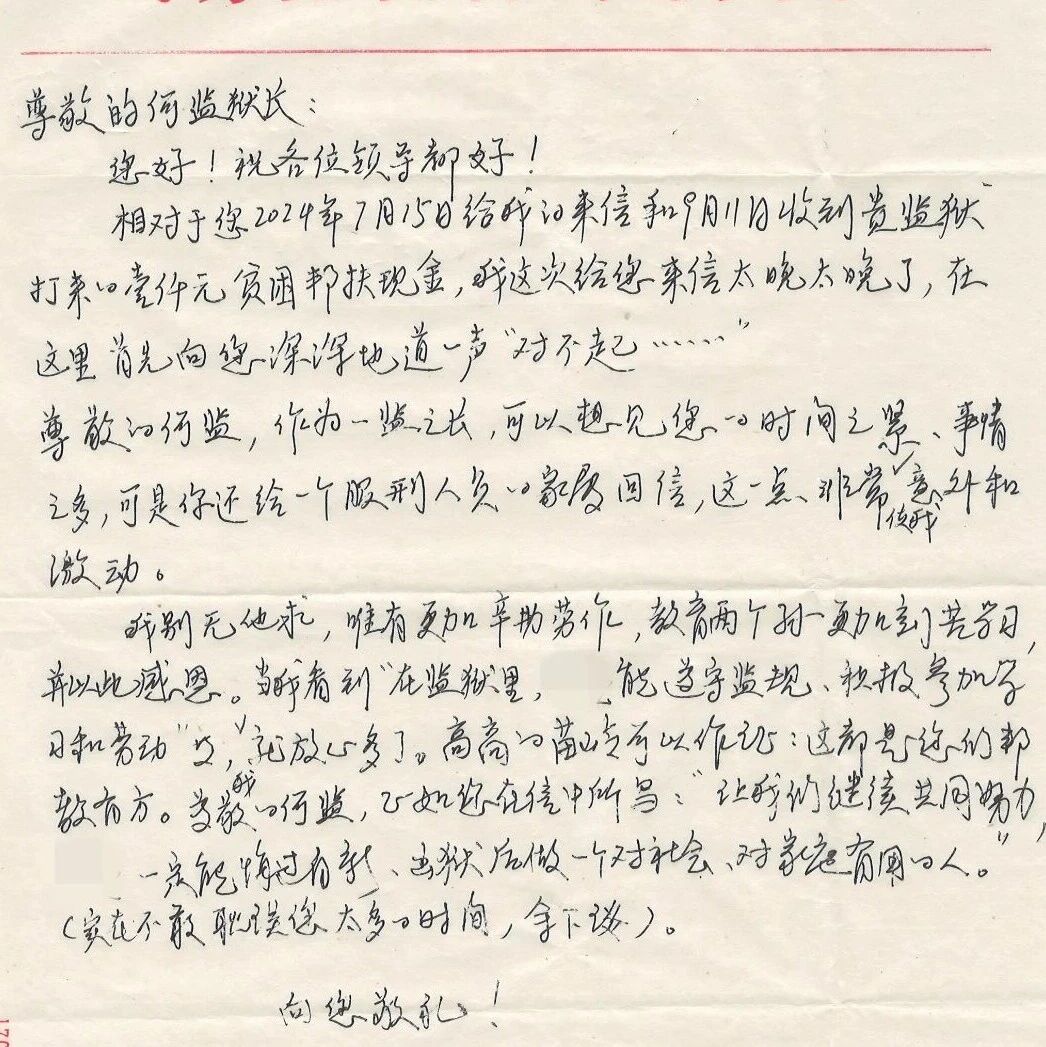

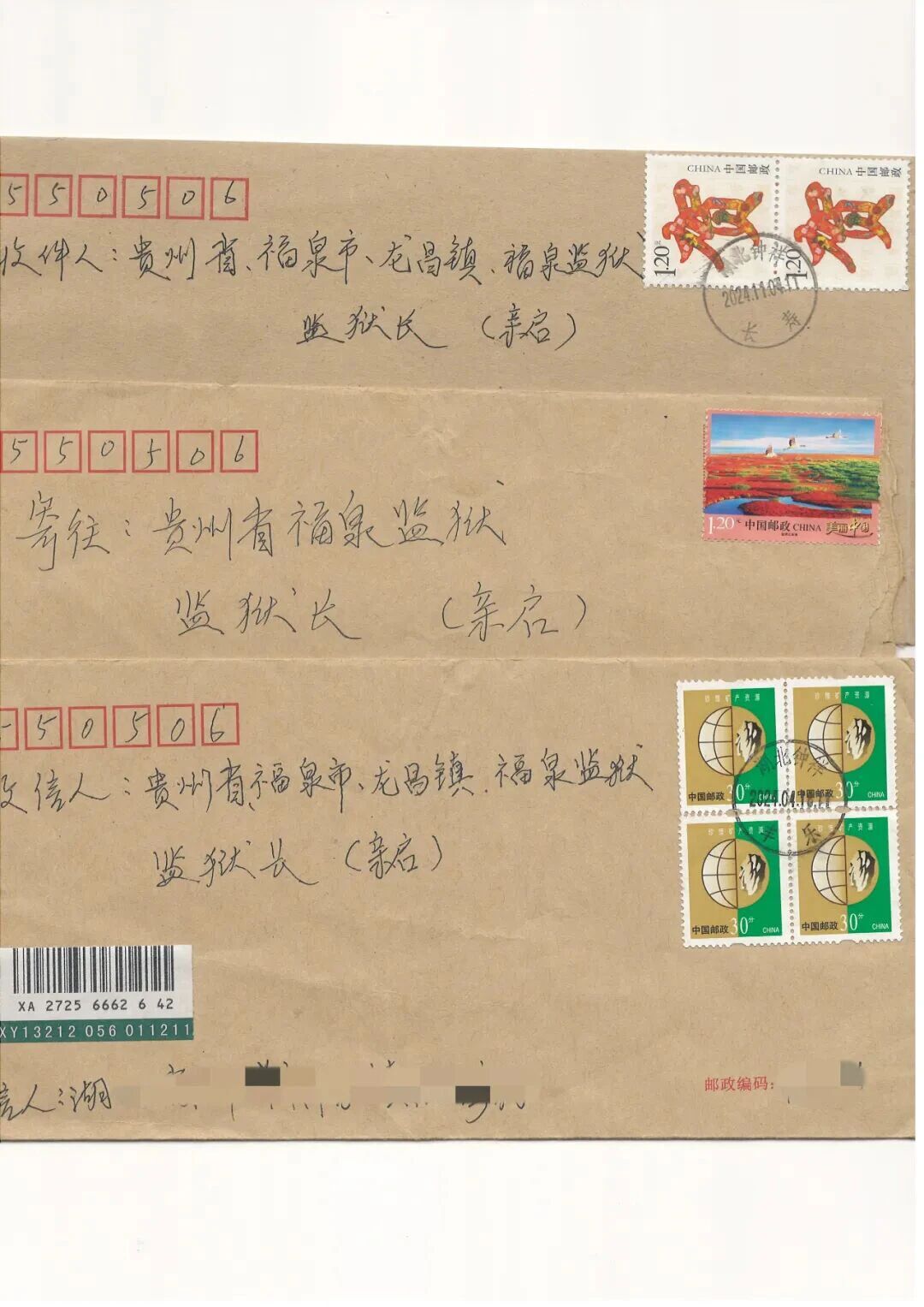

帮教会后,沈父先后给监狱写了多封情真意切的感谢信。信里字迹有些颤抖,却满是真诚。这些信不仅是对监狱工作的最高褒奖,更是用智慧和真情修复了他们濒临断绝的父子亲情,也是“枫桥经验”在高墙内成功化解涉囚家庭矛盾、助力社会和谐稳定的有力见证。

此后,沈某改造的劲头更足了。他用劳动报酬缴纳了部分罚金,因改造表现突出,获得了减刑。父子俩的联系也多了起来,书信里不再是道歉与指责,而是沈某汇报改造进展,沈父叮嘱他好好照顾自己。

沈某的转变,是福泉监狱践行 “枫桥经验” 的一个缩影。近三年来,福泉监狱已有500余名罪犯像沈某一样,用劳动报酬履行财产刑、贴补家用,或是为亲人购买布料缝制衣物。他们在劳动中学会担当,在亲情的温暖中坚定改造信心。

改造效果、法律效果、社会效果在高墙内,完成了有机统一。