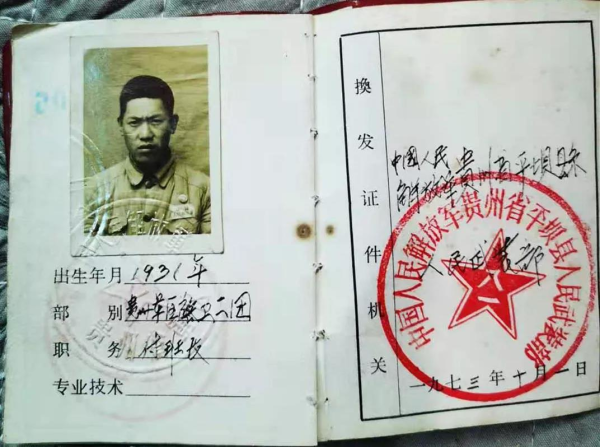

他,身体硬朗,精神矍铄。1930年10月出生在贵州道真县洛龙镇一个偏僻的小山村,今年91岁,中共党员,他就是“光荣在党50年”纪念章获得者王少伦,曾经是贵州省平坝农场三大队二分监区指导员,亲历见证了贵州省平坝监狱70年风雨兼程,他把党的监狱事业当作毕生的追求,1991年1月退休至今还关心着监狱的建设和民警的成长。

报名参军,投身革命意志坚

他回忆道,自从出生以后就没有见过父亲,母亲一个人把他扶养长大,因为家里穷,他在万恶的旧社会受尽歧视,1947年,他被国民党反动派抓去做保丁,最终死里逃生,跋涉近千里山路,回到家乡,可是母亲已经过逝,他隐忍着悲痛,寻求人生的光明道路。

1950年9月,在解放军一位姓殷的指导员的推荐下,他加入了中国人民解放军贵州省军区警卫二团,从此走上革命道路。他说:“参军以后触动最大的就是学习‘三大纪律,八项注意’,解放军和国民党的军队不一样,是真正为人民谋幸福的军队。”

贵州解放后,国民党反动派在贵州多地组织发动了多起反革命暴乱,匪情严重。他所在的警卫二团担负着剿匪任务,每天要和战友在深山中冒着生命危险穿插、巡查、清剿,条件极为艰苦,但他在部队的每一天只要有时间就学习文化,总结战斗经验,由于表现突出,他被任命为副班长。

转业从警,坚定不移跟党走

1952年4月退伍后,他分配到贵州遵义参加土改工作。1952年12月土改结束,按照组织分配,到遵义桐梓县戴家沟从事罪犯改造工作,从此与监狱工作结下深厚的情缘。当时主要任务是从事水坝建设,解决桐梓等地多年水患问题,每天坝上有4000余名罪犯劳作,主要是十五年以下,一般刑事犯,其中有部分土匪头目,而干部仅100余人。

王老回忆道,1967年8月调到平坝农场工作后,自己的家就安置在队上,离监房不过100米,但就是这100米的距离,他每天在家不超过10小时,早上7点进监房,晚上待罪犯睡觉后才离开监房回家休息,家成了住宿的地方。“以前经常起早贪黑,很少能陪伴家人,但是曾经的奉献足以让我自豪一生!”王老回顾起工作时说道。

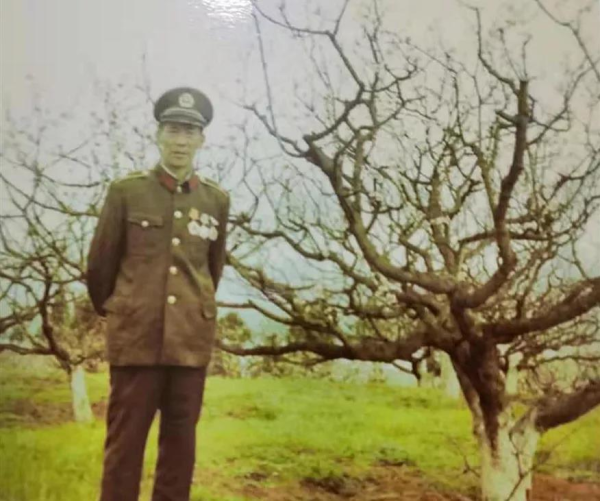

春耕秋种,秋收冬藏,年复一年,日复一日,在罪犯管理一线工作岗位上一干就是39年。从1952年至1991年退休,在中队担任29年的中队长或指导员,主要负责抓中队罪犯的思想改造和劳动工作。他所负责的中队不仅罪犯思想改造较好,而且在劳动改造方面也很突出。由于他在工作中能吃苦耐劳,干劲十足,始终在民警中起到带头作用。因此,大队的同事们给他起个外号叫“王大炮”,意为冲锋陷阵的带头兵。

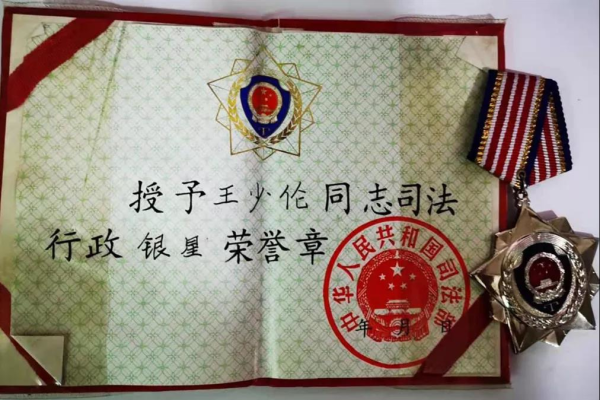

由于工作努力,踏实肯干,1959年9月,他被党组织批准加入了中国共产党。他说:“这是我多年的心愿,我真心的体会到组织对我的信任和认可,也真真切切感受到肩负的责任和使命。”此外,他还多次荣获组织嘉奖。其中,评为优秀共产党员8次,获二等功一次,获司法部授予银星荣誉章一枚。

光荣退休,牢记初心不褪色

1991年退休后,王老始终坚持退休不褪色,继续发挥着余热,平时积极参加离退休党支部的政治理论学习、志愿服务、文艺活动等。在他看来,“工作可以退休,但共产党员的身份永不退休。”

特别是在监狱“三个转移”之前,监狱还是一座农场型监狱,主要从事水稻、玉米、茶叶、水果等种植,那时的青年民警时常邀请已退休的王老到田间地头指导劳动改造工作,他也毫不吝啬地分享自己多年的工作经验,受到了广大青年民警的一致好评和喜爱。

他时常在想:“退休了,为党工作只不过是换岗位而已,在岗时取得的成绩已属于过去,在未来的日子里,需要始终保持一名共产党员的优秀品质,力所能及地为社区做好事,办实事。”为此,他时常在公共区域打扫卫生,节假日帮助社区张贴标语,协助社区悬挂疫情防范横幅等志愿服务,为樟缘社区的发展尽一点微薄之力。