在一监区劳动车间,罪犯罗某正专注地完成手中的工序。如今的他腰杆挺直、神情平静,与几个月前那个贴着墙根走路、拒绝与人沟通的“刺头”形象判若两人。谈及未来,他语气坚定:“要好好学一门手艺,出去之后照顾好家人。”这一显著转变,源于监区将“枫桥经验”融入罪犯教育改造的实践——用耐心倾听心声,用智慧搭建桥梁,引领迷失的心灵走向新生。

找准症结:用真情叩开“玻璃罩”中的心门

2025年2月,罗某初入监区时几乎从不抬头与人交流。复杂的家庭背景与个人经历让他深陷困境:母亲长期受抑郁症困扰,罗某自己也两度抑郁发作。入监后,他更加自我封闭。民警谈话时,他要么沉默以对,要么情绪崩溃,甚至拒绝家属会见,还一度出现自伤行为。如何破解这道难题?监区迅速组建教育转化攻坚小组,以“枫桥经验”为指引,坚持“一把钥匙开一把锁”,逐步探入他的内心世界。监区民警敏锐地注意到,只要提到妻女,罗某就会出现强烈的情绪波动。攻坚小组研判后认为,对亲人深深的愧疚与无力承担责任的压力,正是他选择自我封闭的根源。

多方联动:亲情架起一座救赎之桥

找到根源后,一场围绕亲情的救赎行动悄然展开。攻坚小组主动联系罗某的妻子及其他家人,通过反复沟通和真诚协调,动员亲情力量共同开展帮教。民警在日常改造中持续引导罗某认识到:唯有积极面对、踏实改造,才能真正弥补过错、实现自我救赎。

“不说教、不抱怨,只聊家常。”民警向家属提出了这样的沟通建议,用最朴素的方式唤醒沉睡的情感。

破冰重生:从消极抗改到积极面对的蜕变

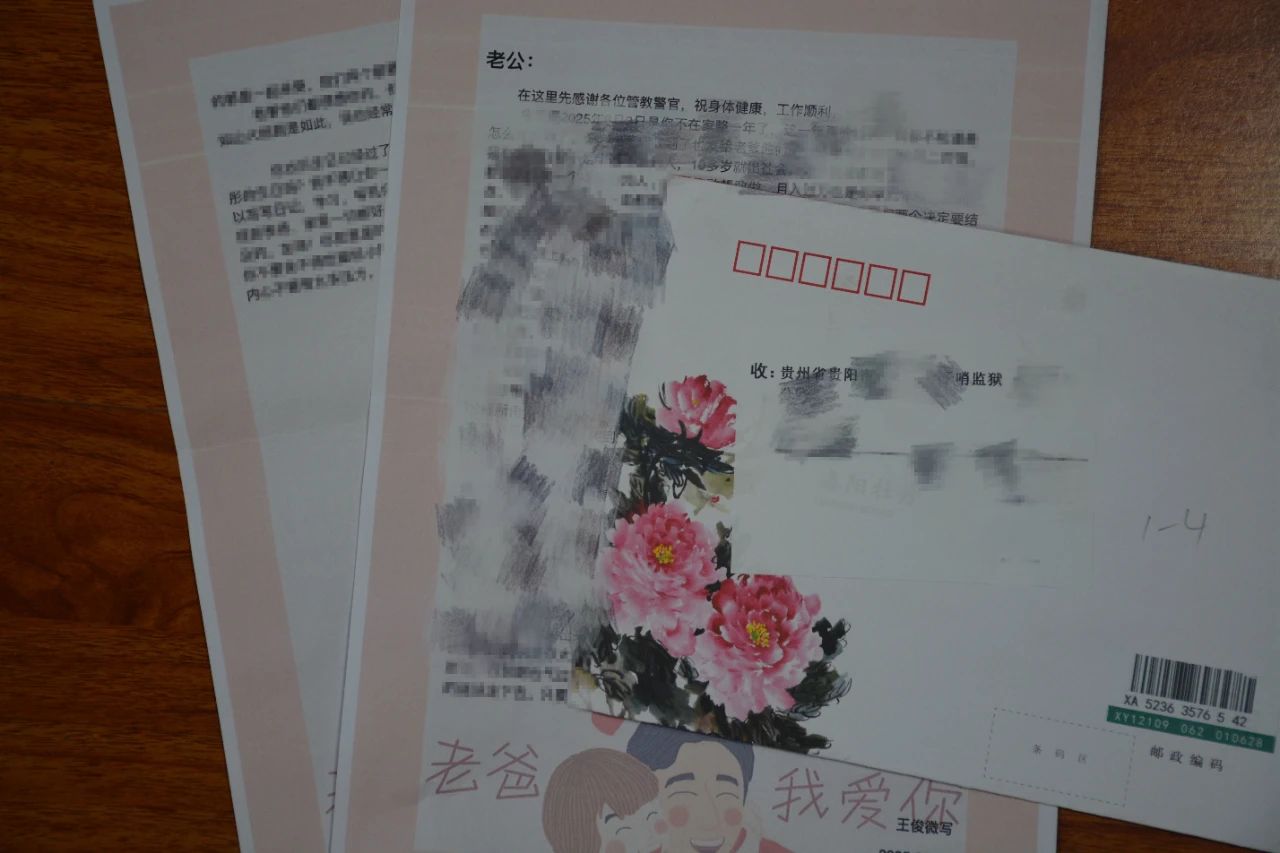

2025年4月,罗某收到了妻子寄来的第一封家书。“你没在家的这段时间,我感觉时间过得好慢哦。”读至此处,罗某双手颤抖、眼泪落下——心中的坚冰终于开始消融。

一个月后,他主动申请会见。面对抱着女儿前来探望的妻子,他说出了久违的“对不起”。此后,罗某仿佛换了一个人:不仅主动申请投入劳动改造、表现良好,还每月给家人写信汇报改造情况,积极向民警请教法律法规和监规纪律,真正实现了从“低头贴墙”到“积极改造”的蜕变。

罗某的成功转变,是监区深入践行“枫桥经验”、创新教育改造模式的一个生动缩影。这一转变充分证明,以科学矫治化解矛盾、以社会协同助推回归的工作机制具有显著成效。下一步,监区将系统总结此类成功经验,推动个案实践转化为可复制、可推广的常态化矫治路径,持续深化个别化矫治方案应用,切实提升教育改造工作的精准性与实效性,为维护监狱持续安全稳定提供更加坚实的支撑。