“妈,等我回家,一定给您补过母亲节!”

在贵州省沙子哨监狱近日举办的一场亲情帮教活动上,罪犯杨某用自己劳动所得的报酬为母亲送上鲜花与贺卡。母子二人紧紧相拥,泪水融化了多年的隔阂。这感人的场景,正是监狱深入运用新时代“枫桥经验”,成功教育转化罪犯的生动写照。

从“对抗管理”到“握手言和”:一个“硬钉子”的软化历程

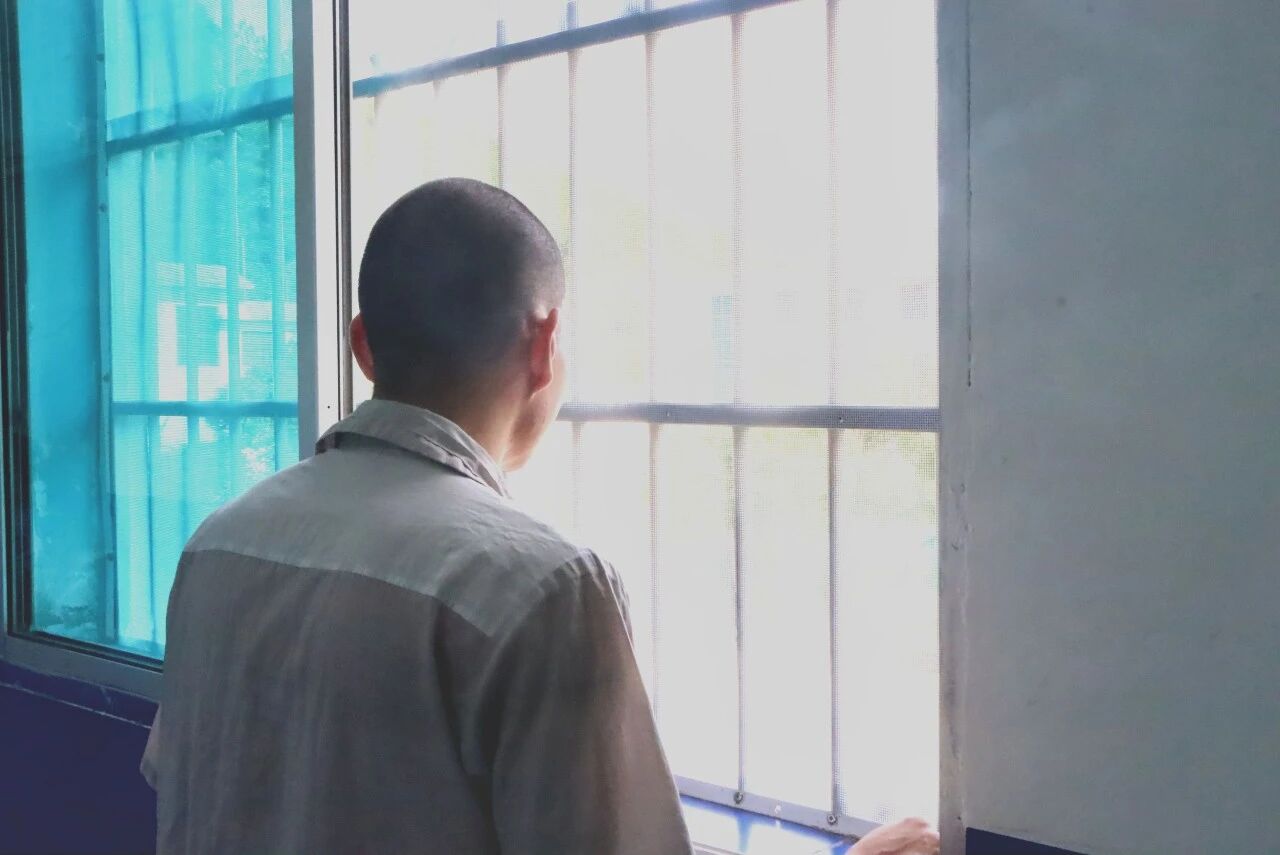

他曾是监管民警眼中的“硬钉子”:屡次发生打架行为,劳动任务完成率不足40%,性格孤僻易怒,甚至曾煽动他人对抗管理。“那时候,我觉得全世界都对不起我,索性破罐子破摔。”杨某回忆道。面对这样一个“不定时炸弹”,监狱没有放弃。随着“枫桥式监区”工作机制启动,监区迅速成立攻坚小组,建立“一人一档、一组一案”精准台账,从心理、行为、家庭、环境等多方面对杨某实施系统性干预。

精准“把脉”,定制“心”方案

通过查阅案卷、行为观察和系统性谈话,民警对杨某进行了全面的“心理扫描”,精准识别出其三大问题根源:深度自责、亲情断裂、情绪与社交能力严重缺失。据此,监区为他量身定制分阶段、可动态调整的矫正方案,确保教育改造精准施策、对症下药。

环境“化刺”,群体共唤醒

监区创新运用“环境疗法”,以外因促内变,将杨某调整至氛围融洽、互助意识强的监室,借助集体力量进行正向引导。安排改造表现良好的罪犯与他结对交流,帮助他逐步卸下心理防备,主动融入集体,实现从“孤立”到“融合”的转变。

兴趣引路,行为重塑见成效

民警发现杨某对乒乓球有浓厚兴趣,便以此为契机,引导他将精力投入运动,建立健康的情绪宣泄渠道。在持续参与中,杨某不仅收获了成就感,也学会了情绪管理,行为模式逐渐转向积极。

亲情破冰,一束鲜花见真情

监区将修复家庭关系作为激发改造内驱力的关键。通过家访、电话沟通,民警向杨某的母亲传递了他的悔意与期盼,成功搭建起亲情的桥梁。在监狱亲情帮教活动中,杨某用劳动所得为母亲送上鲜花与贺卡,母子相拥而泣,多年的隔阂得以消融。这场温馨的会面,成为“枫桥经验”在高墙内落地生根,以情法交融方式化解矛盾、助力新生的一个缩影。

系统赋能,“枫桥经验”落地生根

杨某的转变并非孤例。近年来,沙子哨监狱系统推进“枫桥经验”与罪犯改造深度融合,建立从排查、研判、干预到回访的闭环工作机制,整合多方力量,构建“多元共治”的矫治体系,有效提升狱内矛盾化解效能,助力监管秩序持续稳定。

改造,不仅是惩戒,更是良知与人生的重建。在这片高墙之内,法治与温情始终同行。通过系统性方法、情感关怀与社会化支持,监狱正默默书写更多“迷途知返”的故事。