《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》(法释【2016】23号)第二十七条规定:对于生效裁判中有财产性判项,罪犯确有履行能力而不履行或者不全部履行的,不予假释。

“喂,是刑罚执行科吗?这里是监狱财务科,罪犯李德(化名)的罚金2000元已转入法院,你们可以前往法院办理相关手续了。”

“好的,我们马上去办理。”

这段简短的对话,代表着一条绿色通道在监狱与法院之间正式联通,解决了千名罪犯的后顾之忧。

忠庄监狱刑罚执行科在办理罪犯减刑和假释案件时,发现部分罪犯有主动履行财产性判刑的意愿,但往往苦于自己被限制自由,即使狱内账户上有通过亲戚朋友会见留款,自己也无法履行,更有因父母或家人住较偏远,往返困难,因而不能或不能及时履行财产性判项。对罪犯的减刑幅度和假释造成影响。

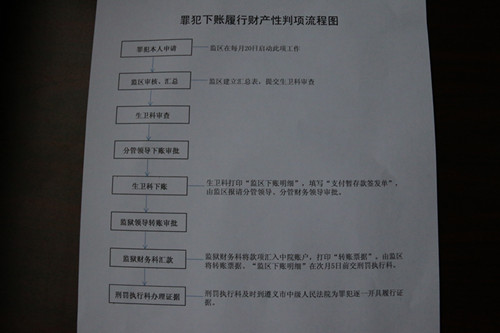

如何最大限度便于罪犯自觉履行财产性判项?忠庄监狱为此几经思量,最终经过监狱刑罚执行科多次与遵义市中级人民法院协商后达成共识。一条由罪犯本人提出申请→所在监区审核→监狱生卫科审查、下账→监狱领导审批→监狱财务科向法院汇款→刑罚执行科办理证据的通道正式打通。实现了罪犯通过监狱向法院缴纳,从而达到及时履行财产性判项的目的。

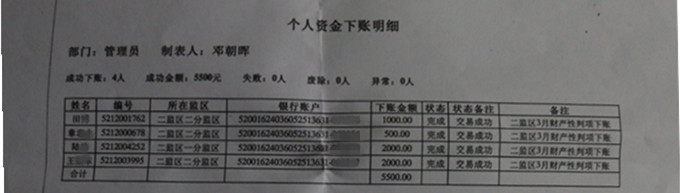

据统计,监狱目前未履行完毕各类财产性判项的罪犯多达1700余名,该通道自开通以来,已有14名罪犯通过监狱向法院主动履行财产性判项,其中单笔最高履行了11000元,最低履行1000元,总计金额履行38650元,有力的调动了罪犯自觉履行财产性判项的积极性,也减少了罪犯家属前来法院履行财产性判项的往返奔波及经济负担。

这条架在监狱与法院之间的通道,拓宽了罪犯财产性判项交纳渠道,提高了罪犯改造积极性,加大财产性判项执行力度,维护刑事判决的严肃性,监狱也将继续积极探索,吸取成功经验,主动沟通,加大与多方合作力度,共同修筑改造罪犯的“高速公路”。(张琴 刘贇)